La

imagen romántica de los caballeros medievales que vivían entregados

a fabulosas aventuras y fieles a un estricto código de honor, no

está alimentada sólo por la literatura de los cantares de gesta o

por sagas como la del Rey Arturo, sino también por algunos pocos

personajes históricos cuyas andanzas cobraron estatura

mítica.

Durante centurias los niños franceses escucharon

encantados las hazañas, los dichos y hechos del condestable Bertrand

Duguesclin, uno de los grandes héroes de la Edad Media, el cual

recibió de su rey el encargo de expulsar a los ingleses del

territorio de Francia en el siglo XIV.

Sus actos de arrojo y sus

muestras de piedad sólo eran comparables a la arrogancia con la que

rubricaba sus palabras. Hecho prisionero por el Príncipe Negro, le

pidió éste que él mismo fijase el precio de su rescate. "Cien

mil libras" -contestó Duguesclin sin vacilar, una cifra

formidable para aquellos tiempos. Maravillado, el Príncipe Negro le

preguntó de dónde sacaría tamaña fortuna. El condestable repuso

con inconmovible seguridad: "No hay muchacha en Francia que no

esté dispuesta a tejer una rueca llena para pagar mi rescate".

En efecto, al poco tiempo, los franceses pagaron el rescate hasta la

última moneda.

El condestable era un guerrero a las órdenes de

la realeza, no un caballero andante que salía por el mundo a

"desfazer entuertos"; pero se dice que jamás cometió

tropelías que dañasen su honor y, más aún, predicó la defensa y

el respeto a los códigos de caballería en cada oportunidad. Entre

los dichos que se le atribuyen, están el de que "de nada vale

ganar una batalla y perder el alma". O las palabras que habrían

constituido su regla de oro: "Nunca olvides, dondequiera que

hagas la guerra, que el clero, las mujeres, los niños y los pobres

no son tus enemigos".

Se dice que anteponía el honor a todo.

Sin embargo, el mayor hecho de honor de toda su historia, no lo

protagonizó él sino su enemigo.

Hallándose Duguesclin sitiando

un castillo en Languedoc, el gobernador inglés prometió entregarlo

en un día determinado, si antes no eran socorridos. Pero falleció

Duguesclin antes del día señalado para la entrega del castillo, de

modo que el ejército francés que encabezaba no llegó a

tomarlo.

Bien pudo el gobernador inglés redoblar la defensa y

aguardar los refuerzos que venían en camino. Sin embargo, fiel a la

palabra dada al contendiente caído, el día indicado se presentó en

el campo enemigo al frente de toda su guarnición. Y a ningún

subalterno entregó las llaves del castillo, sino que avanzó hasta

la mismísima tienda del condestable y las depositó sobre el

féretro.

Tal como había prometido.

martes, 22 de octubre de 2024

UN CABALLERO IDEAL

lunes, 21 de octubre de 2024

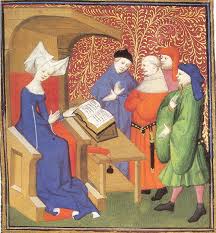

LAS MUJERES DE LA EDAD MEDIA 👩

Labores:

En la Edad Media, tanto hombres como mujeres comunes, tenían los mismos oficios o labores. No había diferencia. Había barberos y "barberas" que se dedicaban a hacer sangría (un remedio que curaba toda clase de malestares). Además, el barbero (a) era también el cirujano. Las mujeres al igual que los hombres bordaban, fabricaban guantes y sombreros. En el oficio del metal, las mujeres, eran agujeteras, cuchilleras, herraban caballos, fabricaban tijeras, cerrajeras, joyeras, orfebres y talladoras de oro. También ellas eran vendedoras de carne, fruta, pan leche, queso y pescado. En las guerras fueron espías y grandes luchadoras. Otras se dedicaron a la literatura y escribieron fábulas y layes (pequeños cuentos). Las mujeres tuvieron muchos oficios, aunque los únicos que fueron exclusivamente femeninos, fueron aquellos donde se trabajaba con seda, porque se necesitaban manos suaves y dedos delicados.

Ama de Casa:

La mujer era el núcleo de la pareja y de la casa. La mujer común se dedicaba a hacer las tareas domésticas. Todas las mujeres, tanto nobles como comunes, educaban a sus hijos, y se encargaban de la salud y la higiene.

Educación:

Habían escuelas para niños y niñas, separadas. En ellas, las niñas aprendían latín, a leer, a escribir y principalmente las sagradas escrituras.

El Amor:

En los palacios había tres tipos de damas, las que querían escuchar al amor, las que se negaban a escucharlo y las que sólo se preocupaban por la sexualidad. Las primeras eran honradas por caballeros, y las otras eran abandonadas a su suerte.

La primera norma del amor era la generosidad, moral y espiritual. Otras normas eran que el hombre que no era celoso no amaba; no se podían tener dos amores; el amor crece y disminuye continuamente; si en una pareja, uno de ellos tomaba algo del otro, sin la voluntad de aquel, no tenía valor; no se podía amar sin casarse; al amor había que tenerlo en secreto; era feo un amor fácil y si un amor era difícil tenía más valor.

Estas normas y reglas del amor se expresan en las "Cortes del Amor", que eran tribunales donde se sometía a juicio la relación de una pareja determinada. Las mujeres eran jueces de esos tribunales, lo que indica la soberanía de ellas. La mujer allí reina, dirige, exige y emite juicios.

Vida Social y Matrimonio:

La Iglesia prohibía el incesto, y que los hermanos se casaran con dos hermanas. A partir del siglo XII aparecen los divorcios, alegando que el matrimonio no era válido, por relaciones de consanguinidad. El título de nobleza o de servidumbre, se transmitía por la mujer.

El matrimonio podía realizarse sin autorización de los padres, pues la Iglesia consideraba que era decisión de cada esposo. La única condición era que fuesen mayores de edad. En las comarcas, la mujer lo era a los 12 años de edad y el hombre a los 14 años. En la nobleza, la mujer lo era a los 15 años y el hombre a los 18 años. Entre los plebeyos, la mujer lo era a los 12 años y los hombres a los 13 años.

La ceremonia matrimonial debía ser en ayunas, antes del mediodía y en público. El sacerdote bendecía a los novios. Los testigos durante la bendición, suspendían sobre las cabezas de los novios, un velo. Luego se examinaba la genealogía, para evitar que los novios fueran parientes. La fórmula era muy sencilla te tomo por esposo (a) o con este anillo me caso con vos y con mi cuerpo os honro. El intercambio de anillos significaba el intercambio de promesas. En el siglo XIV se les da a los padres el derecho de desheredar a los hijos si se casaban, sin su autorización. En el siglo XVI las mujeres debían llevar el apellido del marido, ya que éste era el jefe, y las actos de las esposas no tenían validez sin la aprobación del marido. Había matrimonios, donde los novios habían sido comprometidos desde niños por las familias, para garantizar la paz.

La Femeneidad:

La higiene lleva a las recetas de belleza. Había desde ungüentos y cremas de manteca de cerdo, aceite de oliva, leche de almendra, lociones hechas con plantas maceradas o hervidas en vino hasta tintes para el cabello y perfumes, a base de almizcle. Había recetas para prevenir arrugas, cura herpes, para blanquear los dientes, etc.

Los consejos de limpieza de San Jerónimo para las mujeres eran: lavarse todas las mañanas las manos, brazos y cara; cuidarse las uñas y los dientes; lavarse la cabeza con frecuencia y estar bien peinadas.

El ideal de belleza, era la mujer de cabello rubio y rizado, de piel clara, con nariz recta y fina y con una silueta esbelta y con caderas flexibles.

La ropa femenina, al principio de la edad media, se componía de dos vestidos, una capa y una cofia. Algunas veces llevaban la cabeza descubierta. Aparece una nueva prenda: la camisa, que era de lino o seda, mientras que el vestido era de lana. Se usaban zapatos con puntas retorcidas.

La joven soltera podía llevar además guirnaldas de flores, la corona virginal, en cambio la mujer casada cubría sus cabellos con velo.

En la mitad de la edad media, ya no se contentan con dos vestidos de distinto tono; los colores van a dividir el cuerpo de forma longitudinal, de tal forma que cada lado del cuerpo estuviera de un color, el vestido "mitad y mitad". Los zapatos también eran de dos colores.

Al final de la edad media, el vestido femenino llevaba cola. Al mismo tiempo que ésta se alargaba, la sobrevesta se abría por adelante; hasta llegar al punto de ser escotada en punta por adelante y atrás, estando sujeta por un cinturón. Se observa también las largas y ajustadas mangas, que tapaban casi los dedos. En la cabeza, llevaban el hennin, que era un sombrero en forma de cono o cucurucho. Otras mujeres llevaban repartido el cabello en dos astas puntiagudas, cubiertas por un velo.

Un Nuevo Tipo de Mujer: la Religiosa

En la edad media aparecen los conventos o monasterios de mujeres. En ello, el período de noviciado no estaba establecido, podía ser un año o más. Las reglas no decían ninguna austeridad de comida, ni de bebida; lo importante era la renuncia. Se motivaba al amor absoluto, que no conservaban nada para sí, antes de entrar había que dar todo.

En el monasterio no había diferencia entre pobres y ricas, todas llevaban hábitos blancos, fabricados por la comunidad y sin adornos.

Los baños eran una regla de higiene necesaria, que había que tomar sin murmurar.

Todos los días, buscaban lana para hilar y debían hacerlo en silencio. Trabajaban por turno en la cocina. Aprendían las letras y debían leer dos horas diarias. Podían hablar sólo lo necesario. No podían tomar, dar o hacer nada sin permiso. No podían reírse, ni hablar en voz alta. No podían comer, ni beber antes de hora, excepto las débiles. No podían conversar con hombres. No podían salir sin permiso, y si salían era de a dos y por un corto tiempo.

Mujeres Significativas de la edad media:

Clotilde:

Clovis, el rey de los francos, envió a buscar a Génova a Clotilde, sobrina del rey de los burgundios, para hacerla su esposa. Clotilde era de la familia real, y su principal función fue que consiguió convertir al cristianismo a su esposo pagano; aunque no fue fácil. Para los historiadores el bautizo de Clovis fue el primer hito de nuestra historia. Clovis ejerció una supremacía, más nominal que real, sobre el pueblo, que le permitió la unidad religiosa, el pueblo fue cristiano. Con Clotilde, la presencia de la mujer en la historia se hace evidente.

Adela:

Adela fue una propietaria feudal. Ella fue condesa de Blois, e hija de Guillermo "El Conquistador". En 1801 se casa con Esteban, conde de Blois-Chartes, que participó en la primera cruzada y fue jefe de la expedición, por un tiempo. Durante la cruzada, que esteban trató de liberar a Antioquia, le escribe a su esposa lo que va ocurriendo y ella hace la historia.

Esteban fue juzgado, hasta que su esposa lo convenció de volver al ejército y él llega al sepulcro de Cristo. Él muere, pero se le consideró un héroe. Adela siguió administrando su propiedad Blois-Chartes y educó a sus hijos. Ella tenía dos deberes madre y propietaria feudal. Ella era amable y letrada, y crea en Blois toda una actividad cultural. También se dedicó a la poesía y las letras. Era defensora de los poetas. La decoración de su castillo fue fastuosa, sabia, artística e intelectual. A su alrededor estuvo un círculo de poetas, sabios e historiadores, que la alabaron. En 1122, su hijo menor varón, tomó su puesto y ella ingresó a un convento, donde muere en 1137.

Juana de Arco:

Juana, era una campesina que nació en Dmrémy el 6 de enero de 1412. Desde pequeña estuvo acostumbrada a la guerra, porque los ingleses habían arrasado el territorio cercano a su villa natal.

Dos años después del Tratado de paz de Troyes en 1420, murieron los reyes ingleses y franceses, y el sucesor inglés se convirtió también en rey francés. Las fuerzas inglesas tomaron Orleáns en 1428. Carlos VII del difunto rey francés, fue reconocido rey al sur de Francia, pero Carlos se mostró incompetente para alentar el movimiento contra los ingleses. En Domrémy, había tropas leales a Francia y Juana de Arco, obedeciendo a los ángeles, que se le aparecían desde los 13 años, que le habían manifestado que ella debía liberar Orleáns, fue a hablar de su misión con el capitán de esas tropas. A Juana se le dio una pequeña tropa, y ella vestida de hombre fue al castillo de Carlos VII, ella le dijo su misión y el rey le dio mando del ejército. Juana dirigió a Orleáns, y en 1429 las tropas francesas hicieron que los ingleses huyeran, convencidos de que Juana tenía un pacto con el diablo. En 1430 ella es capturada y un año después el obispo inglés, la sometió a juicio, acusándola de brujería y fue ejecutada. Juana de Arco fue quemada viva, en la plaza pública de Ruán, el 31 de mayo de 1431, a la edad de 19 años.

domingo, 20 de octubre de 2024

GRANDES ERRORES DE LA HISTORIA

En la historia de la humanidad se han cometido muchos y grandes errores, ya sea en la ciencia, en la política o en el campo de batalla. Algunos dieron lugar a grandes catástrofes mientras que otros resultaron en algo mejor de lo que se esperaba. El primer gran error de la humanidad, según la Biblia, es el que cometieron Adán y Eva al comerse la manzana del árbol de la sabiduría. Se puede tener una opinión a favor o en contra de ese error, ya que sin ese error podríamos estar en el jardín del edén, pero ¿quisiéramos estar en ese jardín aburrido? ¿Y la televisión? Depende desde que punto de vista se lo vea.

Echémosle un vistazo a esos grandes errores de la historia.

Uno de los más importantes fue el que cometió Cristóbal Colón en calcular mal la distancia entre Europa y Asia. El problema que tubo Colón para que aceptaran su proyecto no fue que los sabios no creyeran que la tierra era una esfera, lo que ellos defendían era que la circunferencia de la Tierra era más grande de lo que decía el genovés. Los sabios diferían con respecto a la circunferencia de la tierra, variaban entre los 32.000 km. del Atlas Catalán (año 1375), y los 38.000 km. de fra Mauro (1459). Colón creía que la separación entre Europa y Asia era de 135 grados, la cifra correcta es 229 grados. Colón también creía que Asia estaba mucho más cerca, y de no ser porque se encontró con un continente desconocido por los europeos habría muerto a manos de sus marineros amotinados. Él siguió convencido de que había llegado a las islas de Asia. Fue Americo Vespucio quien convenció a todos de que lo descubierto por Colón era un nuevo continente. Todo se debió a un error de calculo.

El 30 de julio de 1520, ocurría la dramática y célebre Noche Triste, en la que Hernán Cortés y sus hombres sufrieron una amarga derrota en las afueras de la actual ciudad de México. En esa noche murieron 860 infantes de Castilla, 46 jinetes y sus caballos, y 4000 indios auxiliares de Tlaxcala. Asediado por los aztecas que se habían sublevado, Cortés dejó Tenochtitlán y emprendió una retirada que se transformó en masacre. Esa retirada fue un gran error militar, como quedó demostrado poco después al reconquistar los españoles la posición perdida. Lo que pocos saben es que el conquistador español siguió ese día los consejos de uno de sus soldados, el napolitano Blas Botello, a quien todos llamaban el nigromántico. Este había leído en el horóscopo de Cortés la conveniencia de un repliegue. En lo único que acertó el astrólogo fue en pronosticar su propia muerte durante la amarga noche.

Los militares no pueden poner en duda o desobedecer una orden de un superior. Esa situación se llevo mas vidas en las guerras que las armas. Así les paso a los combatientes griegos en la guerra contra Turquía en 1921, ya que su general Hajianestis no daba ordenes porque estaba convencido de que había muerto. O como sucedió en el 413 a.C., a las huestes atenienses del general Demóstenes. Semicercados en Siracusa (Sicilia), Demóstenes convenció al jefe Nicias de que era mejor levantar el sitio de la ciudad, antes de que siguieran llegando refuerzos al enemigo. Cuando se estaban marchando, hubo un eclipse de luna, considerado del mal agüero por Nicias; de modo que contra toda razón, y para desesperación de Demóstenes, decidió que la marcha debía aplazarse "las tres veces nueve días" que prescribían los adivinos. Nicias, Demóstenes, 43.000 atenienses y los adivinos pasaron a mejor vida por ese error táctico.

En 1938, el ejército francés realizó maniobras en la zona boscosa de Las Ardenas, al norte de la línea Maginot. Los tanques franceses que hacían el papel de enemigo cruzaron sin problemas las espesas florestas. Pese a todo, en mayo de 1940 la doctrina oficial del Elíseo consideraba imposible el transito de las divisiones blindadas alemanas por el bosque. El general Gamelin, obsesionado con la Primera Guerra mundial, esperaba el ataque aún mas al norte, desde Bélgica, por lo que dejó pocas tropas y de baja calidad en los bosques de las Ardenas: justo donde los Pánzer alemanes rompieron el frente. No era cosa de la tropa ni del pueblo de Francia poner en duda la sabiduría de Gamelin. Por su culpa Francia fue ocupada por los nazis.

Otro terrible error táctico de la historia fue la extraordinaria y triste historia de la flota rusa del Báltico a cargo del vicealmirante Zinovy Petrovich Rozehestvensky, que en 1905 tuvo que realizar una lamentable odisea de 18.000 millas, tan solo para irse al fondo del mar el mismo momento de su llegada al punto de destino. Su misión fue ir a dar batalla a la flota japonesa en su propio territorio. La flota rusa del Báltico estaba integrada por barcos demasiado pesados y muy en desventaja con la potencia de la flota de Japón. A lo largo de las 18.000 millas no tenía ni una sola base utilizable. La moral de esa flota era muy baja ya que nadie creía que ese terrible periplo produjera alguna ganancia. En los diarios de todos los países se reían del viaje de la flota rusa. Lo pero de todo era que los marineros no estaban bien entrenados: durante el periplo hundieron barios barcos mercantes y pesqueros, pensando que eran japoneses. Durante una practica, trataron en vano de pegarle a un blanco, el único disparo que llego, le pego al barco que remolcaba el blanco. Ya llegando al final del viaje, el vicealmirante recibió la orden del Zar de destruir la flota japonesa y volver luego para ser relevado, mensaje que lo sumió en una resignación melancólica. Llego a Japón y fue hundido con toda su flota por los japoneses. Todo un error de los planificadores y estrategas rusos.

Peor fue el destino de 10.000 hombres que perdieron la vida el 24 de octubre de 1916 para reconquistar el fuerte de Douaumont, en Verdún. Este había sido tomado meses antes por un solo sargento alemán, gracias a la negligencia táctica del mando aliado. Era una posición clave en un sector clave y el sargento se lo encontró prácticamente vacío.

A comienzos del siglo XVII, el físico inglés William Gilbert habla del imán en los siguientes términos: "La fuerza magnética esta animada o imita al alma". Incluso, explica, en muchos aspectos sobrepasa en perfección al alma humana, pues no se aparta nunca de su fin que es atraer el hierro. Trataba al imán como a un ser vivo.

En 1884 Sigmund Freud, de 28 años, quiere renombre y sabe que solo lo puede conseguir con un gran descubrimiento. Así que vislumbra la posibilidad en la investigación acerca de los usos clínicos de la cocaína. En una carta de abril de 1884 escribe: "He estado leyendo acerca de la cocaína... Un alemán la ha estado empleando para sus soldados, y ha informado que, en efecto, aumenta la energía y la capacidad para la resistencia". Su idea era ensayar en casos de enfermedad cardíaca y de agotamiento nervioso. "Estoy tomando regularmente -escribe- dosis muy pequeñas contra la depresión y la indigestión con el más brillante de los éxitos". Envía cierta cantidad a su novia Marta, "para hacerla más fuerte y dar color rojo a sus mejillas". También la ofrece a sus amigos, colegas y pacientes. Su biógrafo, Ernest Jones, no duda en afirmar que "se estaba convirtiendo en una verdadera amenaza pública". En junio escribe un ensayo en donde se refiere a "la alegría y la euforia, que en nada difieren de la euforia normal de la persona sana... Se puede realizar un largo e intenso trabajo mental o físico sin ninguna fatiga... No registra absolutamente ansia alguna de volver a tomar cocaína". Concluye que podría servir para tratar la adicción a la morfina. Sin embargo, avaladas por informes de casos de adicción y de intoxicación con cocaína, llegaron las críticas y toda Alemania se puso en alarma. Algunos de sus colegas lo acusaban de haber desatado un flagelo de la humanidad. Años mas tarde Freud, se referiría con vergüenza y tristeza a este episodio.

Uno de los casos más famosos de error y engaño es el del hombre de Piltdown. En 1912, Charles Dawson descubrió junto con sus estudiantes en el sur de Gran Bretaña el cráneo humano más antiguo jamás hallado. Durante cuarenta años, el descubrimiento fue alabado y muy comentado en la comunidad científica, se escribió mucho sobre el tema a favor y en contra. Dawson fue considerado casi un héroe. Pero en 1953 expertos del Museo Británico descubrieron que se trataba de un fraude: había sido fabricado con un cráneo humano moderno y la mandíbula inferior de un orangután, convenientemente adulterados para conferirles una apariencia de fósil antiguo. Todos los antropólogos ingleses quedaron en ridículo frente a sus adversarios franceses. Nunca se pudo descubrir con claridad quien perpetro el engaño, hubo muchos sospechosos.

El reverendo Samuel S. Smith en 1810 "pudo señalar el caso de Henry Moss, famoso antiguo esclavo que se exhibía por todo el norte" (de EE.UU.) "mostrando las manchas blancas que le habían salido por todo el cuerpo, dejándolo al cabo de tres años casi completamente blanco. El doctor Benjamin Rush presento ese mismo caso en una reunión especial de la Sociedad Filosófica Americana, en la que mantuvo que el color negroide de la piel era una enfermedad, como una forma de lepra benigna, de la que Moss estaba experimentando una curación espontanea. [...] En De generis humani varitate nativa, Johann Blumenbach sostuvo que la causa principal de la "degeneración"(de las razas que no son blancas) a partir del tronco caucasoide primitivo era un conjunto de factores tales como el clima, la dieta, el modo de vida, la hibridación y la enfermedad."

Estos últimos datos son sacados del libro "El desarrollo de la teoría antropológica" del antropólogo estadounidense Marvin Harris.

sábado, 19 de octubre de 2024

LA ALIMENTACIÓN EN EL MAR EN LOS SIGLOS DEL DESCUBRIMIENTO (XV-XVIII)

Las raciones del marinero

Los viajes y los descubrimientos que caracterizaron la revolución de las especias tuvieron éxito, no gracias a la alimentación de las tripulaciones y de los conquistadores que los realizaron, sino a pesar de ella. Durante toda esta época, el sentimiento general era de que un capitán sólo podía retener a sus fuerzas si las alimentaba y les daba de beber en forma continua, y por supuesto, lo que se les proporcionase tenía que ser lo mismo que hubiesen tomado en Europa. La verdad es que la alimentación de los tripulantes y de las guarniciones en aquellos climas calurosos, vista desde la perspectiva de nuestros días, era la menos adecuada que pudiera pensarse.

Por ejemplo, todas las provisiones de carne estaban saladas, pues de otra forma no se hubiesen conservado bien en un clima cálido, y a menos de que se les diese un tratamiento especial para quitarles la sal antes de consumirlas, provocaban mucha sed. Sin embargo, ya en tiempos de Cromwell, se estipuló que los marineros de la armada británica tenían que recibir diariamente dos libras de carne de vacuno o de cerdo saladas, o en su lugar libra y media de pescado. La carne normalmente estaba en proceso de descomposición, si no es que estaba completamente podrida, y aunque no lo estuviese, todas las vitaminas de la carne fresca se habían destruido debido al método de conservación.

Después de la carne, el componente principal de la ración era el pan, normalmente en forma de galletas de barco. Los «biscuits» (la palabra procede de bis y cutre, términos franceses que significan «cocer dos veces») por regla general no se hacían a bordo, sino en el puerto, y en ocasiones estaban hechas desde hacía un año, o incluso más. Si las galletas procedían de la intendencia del gobierno, podía darse el caso de que estuviesen hechas hasta cincuenta años antes.

La preparación de las galletas de barco era un proceso sofisticado que exigía varias categorías de trabajadores especializados, que se conocían como quemadores, maestros, conductores, enrolladores y ayudantes.

Una vez medidas las cantidades justas de harina y agua, y echadas en la artesa, llegaba el conductor, que con sus fornidos brazos golpeaba, aporreaba, levantaba y volteaba la mezcla hasta que tomaba la consistencia de una masa... Luego venía el enrollador, que después de colocar la masa encima de una plataforma, se subía en uno de los extremos de un rodillo, llamado palo de corte. El enrollador, cabalgando sobre este rodillo, lo hacía saltar de una forma un poco ridícula, dándole a la masa un tratamiento que era una mezcla de golpearla y enrollaría. El sistema resultaba poco higiénico, pues en el proceso la masa se sobaba bastante.

A continuación, la masa aplastada, formando una capa delgada, se cortaba en lonchas con unos cuchillos enormes. Éstas, a su vez, se volvían a cortar en forma de pequeños cuadraditos, y cada cuadradito se trabajaba manualmente para darle la forma redonda de una galleta. Las galletas se marcaban, se punzaban, y se introducían con destreza en la boca del horno por medio de una pala que las iba distribuyendo por el interior de éste. La tarea de lanzar las galletas para que cayesen en el lugar preciso, se convirtió en una habilidad muy apreciada.

La galleta, una vez terminada, era dura como una piedra, y producía agujetas en las mandíbulas de cualquiera que no fuese un gorgojo galletero. Mientras permanecían en espera de ser empaquetadas, o cuando se abrían a bordo del barco, las atacaba normalmente una especie de mosca que ponía sus huevos en ellas, y con el paso del tiempo nacían las larvas. Los marineros veteranos solían golpear las galletas contra la mesa antes de comerlas, con la esperanza de que saliesen los gorgojos y se marchasen, pero éstos no siempre los complacían.

La ración de pan, en tiempos de Cromwell, era de una libra y media, además de un galón de harina. Con esta última, los marineros intentaban hacer su propio pan, siempre que el cocinero estuviese dispuesto. La harina, igual que las galletas, normalmente estaba también llena de insectos.

La bebida a bordo

Lo peor de la vida a bordo era la bebida. Cromwell había ordenado que sus marineros dispusiesen de un galón de cerveza por semana -un margen generoso, incluso aunque no hubiese ninguna otra bebida disponible a excepción del agua.

Tal y como se fabricaba en el siglo XVI, la cerveza no se podía conservar mucho tiempo en un barco'. Por lo tanto, Cromwell suprimió la ración de cerveza, y decidió que en su lugar los marineros tenían que beber ron. Afortunadamente, la Royal Navy disponía de grandes cantidades de ron desde que los ingleses conquistaron Jamaica en 1655.

Cuando se estaba en la mar, nadie bebía agua voluntariamente, pues se guardaba en barriles, e invariablemente se volvía verde y viscosa al cabo de pocos días. Los londinenses alardeaban, e hicieron creer a los capitanes de barco, que el agua del Támesis se conservaba mejor que cualquier otra, con lo que muchos barcos zarparon de Londres con sus barriles llenos de un liquido de alcantarilla. Gran parte de la vida de un capitán de barco se pasaba buscando puntos en tierra donde poder rellenar sus barriles de agua -una tarea larga y penosa, que fue la causante de no pocas hernias de los marineros. Cualquier lugar se hacía famoso entre los navegantes si en él se podían renovar las provisiones de agua, y en este sentido alcanzaron especial notoriedad la isla de Santa Elena y el Cabo de Buena Esperanza.

El hambre en el mar

La auténtica pesadilla de un viaje marítimo no era el tener que comer la espantosa comida de a bordo, sino la falta total de alimentos. Escuchemos en este sentido un relato de la época: el coronel Norwood, un caballero partidario del exiliado rey Carlos II, decidió marcharse de Inglaterra en compañía de dos amigos, el mayor Francis Morrison y el mayor Richard Fox, embarcándose el 23 de septiembre de 1649 con rumbo a Virginia. Zarparon a bordo «de un sólido barco, mal llamado el Mercader de Virginia, y que podía transportar trescientas toneladas».

A los veinte días de partir, «el barrilero empezó a quejarse de que nuestro barril de agua estaba casi vacío, indicándonos que en la bodega no quedaba suficiente para abastecer una familia tan grande (unas trescientas treinta personas) durante un mes».

Afortunadamente, la Fayal, una de las islas Azores, apareció en el horizonte, y allí se podrían renovar sus provisiones de agua. Sin embargo, «a la segunda noche de haber anclado en aquellos parajes, nuestros botes aparecieron destrozados por negligencia de los marineros, que habiendo gustado generosamente del vino, estaban borrachos perdidos, tirados a lo largo del barco y en un estado lamentable. Hacer la aguada era una cosa extremadamente aburrida», decía Norwood, «pero además se tardaba tanto por culpa de las disputas de borrachos entre nuestros hombres y los isleños, así que, tras unos días de estancia en la isla, nuestro capitán decidió zarpar, pues el barco se deterioraba cada vez más por culpa de los licores. Y si bien conseguimos una buena provisión de agua, su cantidad apenas justificaba el gasto de cerveza que se tuvo que hacer para conseguirla».

Después de embarcar «una partida de cerdos de capa negra, para poder tener carne fresca, e innumerables melocotones», estos últimos para el consumo personal de Norwood, el Virginia Merchant se hizo de nuevo a la mar. Al cabo de poco tiempo llegó a las Bermudas, pero al cambiar de rumbo hacia el norte, se vio metido en medio de un temporal que le arrastró hasta las playas de Hatteras. La galerna desmanteló el barco, llevándose también el castillo de proa (con uno de los cocineros dentro).

Tanto los pasajeros como los tripulantes quedamos en un estado lamentable, así como los alimentos que pudieron rescatarse. Parecía que íbamos a tener que soportar unas penalidades extremas, dado que la tormenta, al llevarse el castillo de proa, y al haber inundado la bodega, nos dejó el pan (la base de nuestra alimentación) tremendamente estropeado, y ya no había forma de guisar la carne, pues nos habíamos quedado sin cocina. El continuo y violento movimiento del barco hizo que no se pudiera guisar. La única manera de hacer fuego en cubierta consistía en serrar un barril por la mitad, lastrarlo, y convertirlo en una hoguera sobre la que se pudiesen hervir unos guisantes con carne salada. Pero tampoco esto resultaba fácil, y muchas veces nuestros esfuerzos se veían frustrados, y la caldera se volcaba para desesperación de nuestros estómagos vacíos.

La tormenta seguía, y a pesar de los meritorios esfuerzos realizados para reparar el barco, seguían sin avisar ninguna costa americana; «nuestras provisiones de agua habían desaparecido, y la carne no estaba en condiciones de ser comida. Las vituallas que nos quedaban sólo nos permitían distribuir una galleta por persona y día, y aun con este racionamiento no teníamos para mucho tiempo».

La galerna continuó:

Empezamos a sentir un hambre acuciante. Las mujeres y los niños lloraban desconsoladamente. El infinito número de ratas que habían constituido nuestra pesadilla durante el viaje, se convirtieron en presas deseadas y perseguidas, vendiéndose incluso algunas de ellas. Concretamente, una rata bastante gorda llegó a alcanzar un precio de diecisiete chelines en nuestro mercado particular. Es más, antes de que acabase el viaje (y esta información no la comprobé directamente, aunque la fuente me merece confianza), una mujer embarazada ofreció veinte chelines por una rata, pero su propietario se negó a vendérsela, y la mujer falleció.

Aunque los pasajeros y la tripulación del Virginia Merchant, empezaban a perder la batalla contra el hambre, no decidieron poner todas las provisiones en común, como les recomendaba Norwood.

Así se sucedieron tristemente muchos días y muchas noches, hasta que llegó la sagrada fiesta de la Navidad, que nos aprestamos a celebrar de forma muy melancólica. Sin embargo, para resaltar la fecha, decidimos agrupar todos los restos de comida que nos quedaban y hacernos un pudín mezclando frutas, especias y agua de mar, y friendo la pasta resultante. Nuestra acción despertó la envidia de los demás pasajeros, que no obstante no se entrometieron en nuestra tarea, y salvo algún regalo que enviamos a la mesa del capitán, pudimos disfrutar de nuestro pudín de Navidad sin tener que soportar ningún incidente.

Mi mayor angustia era la sed. Soñaba con bodegas y grifos que me echaban agua por la garganta, y estos sueños hacían que el despertar fuese peor todavía. Encontré una ayuda muy especial al disfrutar de la amistad del capitán, que me permitió compartir algunos tragos de un clarete que tenía escondido en su bodega particular.

El escorbuto

Muchos pasajeros y miembros de la tripulación, además de sufrir un hambre horrible, tenían que padecer las consecuencias de la llamada enfermedad del marinero, es decir, del escorbuto. Cuando finalmente el Virginia Merchant consiguió echar el ancla junto a las costas americanas, lo primero que hubo que hacer fue trasladar los enfermos a tierra para que comiesen alimentos frescos y pudiesen recuperarse.

El escorbuto es una enfermedad producida por la falta de vitamina C, la vitamina que contienen las frutas, las verduras, y la carne fresca. Casi todos los animales, excepto el hombre, son capaces de sintetizar la vitamina C, por lo que no tienen necesidad de una dieta a base de frutas y verduras que la contenga, ya que tienen en su sangre suficiente ácido ascórbico, que es otra manera de llamar a la vitamina C. Debido a este fenómeno, una de las formas de proporcionarse la vitamina C es comerse un animal recién sacrificado, como las ratas que el coronel Norwood y sus compañeros tuvieron que tomar a bordo del Virginia Merchant. Sin embargo, como hemos visto, nunca había suficientes ratas para todo el mundo. Para combatir el escorbuto, los marineros solían tomar cítricos, que tienen un alto contenido de esta vitamina. Por supuesto, aquellos marineros no lo sabían, ni sabían siquiera lo que era una vitamina, pero comprobaron por experiencia que este cambio de dieta les curaba de la «enfermedad del marinero».

Jacques Cartier, cuando se vio atrapado en el invierno de 1535-36 entre los hielos de lo que hoy se llama Quebec, vio cómo el noventa por ciento de sus hombres enfermaba de escorbuto, y cómo se recuperaron a la semana de beber una infusión de cortezas del árbol de la vida. Ya en 1601, los marineros de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales, tenían conciencia de la relación que existía entre comer naranjas y limones, y la curación del escorbuto. Así, anclaban en el extremo sur de Madagascar, compraban grandes cantidades de cítricos, y después de exprimirlos, echaban su zumo en los barriles como remedio «antiescorbútico».

También otros marineros, especialmente los mediterráneos, tomaban zumos de limón directamente como preventivo de la enfermedad, pero tuvo que pasar mucho tiempo antes de que esa costumbre fuese generalmente adoptada. Una de las razones que propiciaron este retraso era que muchas personas, y más particularmente los médicos, atacaban enérgicamente la idea de que fuese sano el comer fruta o el beber su zumo, y que desde luego con ello no se curaba nada. Es más, algunas personas llegaban a atribuir la gran mortandad que se producía en los viajes marítimos, a que los marineros tomaban demasiadas frutas tropicales cuando llegaban a su destino.

Así pues, el escorbuto siguió haciendo estragos entre las tripulaciones de los barcos que realizaban largas travesías. En 1619, por ejemplo, Jens Munk, un almirante danés, condujo una expedición de dos barcos y sesenta y cuatro hombres a la desembocadura del río Churchill, en la bahía de Hudson. Los daneses pasaron ahí el verano, y permanecieron en bastante buen estado de salud durante los primeros meses del invierno, pero a partir de ahí, empezaron uno tras otro a coger el escorbuto, y en el mes de junio sólo sobrevivían cuatro; Munk entre ellos.

Al final de la primavera ártica empezaron a retoñar unos cuantos brotes verdes, y Munk y sus compañeros los chuparon desesperadamente. No podían masticar, pues el escorbuto les había dejado sin dientes y con las encías muy hinchadas. Con un esfuerzo sobrehumano, los supervivientes, ahora reducidos a tres, consiguieron fletar el más pequeño de los navíos y ponerlo rumbo a Dinamarca. El escorbuto había acabado con los sesenta y un exploradores.

Una de las características más lamentables de esta enfermedad era que marcaba la diferencia entre el tener» y el «no tener». Aquellos que «no tenían» probablemente se morirían de escorbuto, mientras contemplaban cómo se mantenían relativamente sanos los que «tenían» sus propias provisiones guardadas en su camarote. Louis Antoine, conde Bougainville (1729-1811) partió en un viaje alrededor del mundo en 1767. 'ha a ser un viaje que habría de tener todo tipo de repercusiones importantes, y no sólo, por supuesto, por el descubrimiento de la buganvilla, una de las flores tropicales más bellas que se conocen. Uno de los oficiales que acompañaba a Bougainville escribió un diario durante el viaje, y los siguientes extractos dan fe de las extremas diferencias que existían a bordo, entre los que, como Bougainville, poseían provisiones especiales, y aquellos que tenían que depender de la comida general del barco.

Puesto que si escribo este diario es para que pueda servirle de provecho a mi hijo, voy a intentar no omitir ninguna apreciación que pudiera serle útil. Por lo tanto me veo en la obligación de advertirle que nunca se embarque en expediciones de este tipo (aunque piense comer en la mesa del capitán), sin llevar consigo considerables provisiones de cacao, café, y tortas para hacer caldo. Los pollos no aguantaron demasiado bien, pues se negaron a comer nuestro grano, al que no estaban acostumbrados, y murieron bastantes.

Al final, varios miembros de la expedición han contraído el escorbuto, y por desgracia me encuentro entre ellos. Tengo la boca completamente estropeada, y no podemos mejorarnos comiendo carne fresca porque no tenemos dientes con qué masticarla. Ayer, con gran esfuerzo, me comí una rata a medias con el Príncipe de Nassau. Confesamos que estaba muy rica, y que nos podríamos dar por satisfechos si pudiésemos comer rata con frecuencia, y silos demás decidiesen que este tipo de carne les daba asco...

A la hora de cenar se sirvió un nuevo guiso. Estaba hecho cociendo el cuero de las bolsas que habían contenido la harina. Dejándolo en agua, se puede conseguir ablandar un poco este cuero, luego se le arrancan los pelos, pero a pesar de ello, no es ni la mitad de bueno que las ratas. Hoy también sacaron a la mesa tres ratas, que fueron auténticamente devoradas...

Monsieur de Bougainville tiene para su servicio exclusivo dos cocineros, un mayordomo, dos camareros y tres negros. No puedo dejar de señalar que si ya es difícil para los oficiales el verse obligados a comer la ración normal de la tripulación, es más duro el no ver nunca al jefe de la expedición sentarse a comer con ellos, aunque en principio no tendría que haber ninguna otra mesa. El está acostumbrado a tomar chocolate, preparado con pasta de almendras, azúcar y agua. Este es el único extra que añade a su dieta sobre nuestras provisiones. Podría añadir que disfruta también de la leche que le proporciona una cabra que embarcó en Montevideo (hoy la van a sacrificar). Sin embargo, estas pequeñas diferencias, unidas a otras provisiones que sin duda existirán, aunque las desconocemos, son las que marcan la gran diferencia entre su estado y el nuestro. Él parece saludable, lozano, y su cara presenta una maravillosa redondez, que nos hace avergonzarnos de nuestro aspecto famélico y hambriento.

Bebidas antiescorbúticas

El chocolate no servía para combatir el escorbuto, pero al menos permitía que el agua fétida no resultase tan repugnante. El escorbuto iba a seguir siendo el gran azote de los navegantes de altura hasta el siglo XVIII, cuando en 1753, un cirujano naval escocés llamado James Lind, después de cuidadosos experimentos, publicó su Tratado sobre el escorbuto. Este estudio demostraba que la enfermedad se producía por una deficiencia, que se podía curar comiendo naranjas o limones, o bebiendo sus zumos.

Sin embargo, a Lind se le prestó poca atención hasta que el capitán James Cook (1728-79) se interesó por sus trabajos. Cook había llegado a ser capitán partiendo de los puestos subalternos más bajos -algo que hubiera sido imposible en la armada francesa- y por lo tanto podía hablar con los marineros en su propio lenguaje. En sus viajes exploratorios llevó consigo algunos barriles de zumo de limón y de repollo fermentado, convenciendo a sus hombres para que lo probasen. El resultado fue que ni uno solo de los miembros de su tripulación murió de escorbuto, en ninguna de las tres grandes travesías que realizó.

A pesar de ello, la Royal Navy no incluyó raciones antiescorbúticas de forma oficial en su flota hasta 1795, dieciséis años después de la muerte de Cook, y fue el zumo de lima, en lugar del de limón, el escogido, a pesar de que éste era menos efectivo que el de otros cítricos. Esta preferencia por el zumo de lima, fue por lo que los marinos americanos dieron a los ingleses el apodo de «Limeys».

viernes, 18 de octubre de 2024

COSTUMBRES EN LA ROMA DE LOS REYES

Surgido de estos humildes comienzos, el poder de Roma se acrecentó por etapas y terminó, en tres o cuatro siglos, extendiéndose por toda la Italia peninsular. Pero el corazón de este imperio fue siempre la ciudad agrícola establecida entre el país sabino, las mesetas del Lacio y las colinas que bordean, hacia el Sur, el país etrusco y dominan la orilla derecha del Tíber. La ciudad de Roma es un centro político y comercial adonde se viene al mercado cada nueve días, pero donde durante mucho tiempo los ciudadanos de rango elevado no tendrán morada permanente. La vida cotidiana se desarrolla en las tierras aledañas, y es a las granjas a donde se va a buscar a los magistrados elegidos para los Comicios; cultivando los campos los jóvenes romanos adquieren la resistencia que manifiestan en el combate. Y hasta el final, muchos detalles recurrentes de las costumbres sólo encontrarán explicación en los orígenes campesinos.

Es muy posible que en el transcurso de los primeros siglos de su historia, los romanos de vieja estirpe no hayan conocido la propiedad individual. Las tierras eran poseídas por el clan (las gentes), es decir, un conjunto de familias proveniente de un antepasado común. Estas tierras se componían de dos partes, una, común a todos los miembros de la gens, para los rebaños, por ejemplo, o la explotación forestal. La otra se dividía en lotes relativamente pequeños atribuidos a cada casa y estaban destinados a subvenir las necesidades particulares de la familia. Se cultivaba en este recinto familiar, en cuyo centro se erigía la casa.

Bajo la acción de influencias que desconocemos, pero en las cuales conviene, sin embargo, reconocer un papel preponderante a Etruria, se abandona la cabaña redonda de los pastores latinos. En su lugar surge primero una cabaña rectangular, elemento alrededor del cual se organiza un conjunto complejo. Puesto que la familia consta no sólo del padre y de la madre sino también de los hijos casados y de los sirvientes, rápidamente se vuelve necesaria la yuxtaposición de varias cabañas dentro de un mismo recinto. Se obtiene así una morada formada, según un plan inmutable, por células elementales (fig. 1). En el eje de la entrada, más allá del patio central, se encuentra el tablinam, en donde duermen, sobre el lectus genlalis, el padre y la madre de familia. Esta pieza es particularmente santa, puesto que de ella emana la fecundidad y la autoridad. Aquí se celebra el culto doméstico; aquí los dioses familiares -el Lar y los dos Penates- tienen su capilla: se trata en general de una especie de alacena, una concavidad practicada en el muro que se cierra con dos hojas. Allí reside el Genius del padre de familia, es decir, su demonio protector y la personificación de su ser místico. Del tablinuin, un pasaje conduce hacia el campo familiar, el hortus, en donde la granjera cultiva sus legumbres. A lo largo de la empalizada o de los muros que forman el resto del recinto, se alinean otras cabañas dejando libre un área central, que es el patio destinado a las necesidades de la explotación agrícola.

Este tipo de casa rústica, adaptado a un sistema social de carácter patriarcal, persistirá durante mucho tiempo, en el campo, bajo una forma apenas evolucionada, en las villae rusticae. Pero, transportado a la ciudad, se cerrará más sobre sí mismo -pues, en la ciudad, el terreno es raro y precioso- y finalmente dará nacimiento a la casa romana clásica: el patio central, reducido a la dimensión de una simple pieza, se convertirá en el atrium, tan característico de la morada romana tal como se la describe generalmente. El atrium es esencialmente una pieza a cielo abierto, alrededor de la cual se ordenan los demás apartamentos. El espacio que queda descubierto lleva el nombre de compluvium puesto que abre un libre pasaje a las aguas de las lluvias. Estas se recogían en un estanque central, o impluvium, generalmente en comunicación con una cisterna subterránea. El impluvium, necesario a causa de la abertura del techo, no es otra cosa que el heredero y lejano sucesor de la charca adonde, en la granja primitiva, venía a abrevar el ganado. La parte del atrium que no estaba ocupada por el impluvium formaba cuatro pasajes embaldosados sobre los que se abrían las diferentes piezas de habitación y de servicio. Cerca de la puerta de entrada, los cuartitos de los servidores, los almacenes de las provisiones; luego, los cuartos de los miembros más jóvenes de la familia; firmemente, inmutable, en el sitio de honor, el tablinun.

Es posible que esta evolución no haya sido tan simple como el esquema que acabamos de trazar, y que haya existido, en algunas regiones italianas, una «casilla» rectangular en cuyo techo hubiera una chimenea central ampliamente abierta. Y a veces se admite que el atrium clásico resultaría de una ampliación de esta cabaña primitiva. Es posible que este tipo haya ejercido una acción en la historia de la casa urbana contribuyendo a reunir los elementos diversos de la misma, pero es bastante inverosímil que sea su único modelo y ancestro. Toda la historia de la arquitectura domestica romana muestra que la casa de ciudad no es una ampliación de una «choza» rústica, sino una adaptación y una reducción de las granjas del campo.

El mobiliario de esta casa era aún extremadamente simple: las camas seguramente consistían en simples vellones extendidos en el suelo; las mantas, groseras telas de lana hiladas, tejidas por las mujeres de la familia (1as hijas y las sirvientas); las mesas, tablas colocadas sobre tres o cuatro «patas». Se cocinaba en pequeñas cocinillas que funcionaban a carbón de madera, parecidas a las que aún hoy se utilizan en toda la cuenca del Mediterráneo, desde Marruecos hasta las Cícladas: simple recipiente de tierra cocida, perforado de agujeros para el tiro, en el que el fuego se activa con un abanico de paja trenza. Este hogar primitivo persistirá a través de toda la antigüedad, al menos dentro de la gente modesta, y más tarde constituirá un riesgo permanente de incendio en los apartamentos urbanos. El clima italiano, que no cuenta con muchos días verdaderamente fríos, hace que no sea necesaria la calefacción permanente. Algunos braseros, un luego encendido en el patio, les permitía pasar relativamente bien los períodos menos clementes. Incluso más tarde, cuando los progresos del lujo harán más imperiosa la necesidad de confort, las casas italianas sólo tendrán calefacción en los baños.

Los utensilios domésticos consistían en recipientes de tierra cocida, generalmente fabricados en el dominio con la greda que abunda en el suelo. Platos redondos, copas de barniz negro o rojo pálido, muy diferentes de los elegantes recipientes que en la misma época producían los talleres de Atenas o Corinto. La vasija griega, tal como lo prueban los descubrimientos arqueológicos, no es desconocida, pero es relativamente rara y, después de iniciarse el siglo Y, parece haberse hecho aún más rara, como si el Lacio, liberado de la tinta de los reyes, se hubiera encontrado al mismo tiempo al margen de las grandes corrientes del comercio mediterráneo. La platería, sin ser totalmente ignorada, era de uso muy restringido; un solo objeto de plata en las casas campesinas: el salero en el que antes de cada comida se recogía la ofrenda de algunos granos de sal para las divinidades domésticas.

El alimento cotidiano consistía esencialmente en hortalizas hervidas. La col, según Catón, se encontraba a menudo en la mesa familiar. En los jardines se cultivaban distintas especias y se aseguraba que poseían todas las virtudes: proporcionaban buenas digestiones, calmaban los dolores de estómago y de cabeza, eran útiles contra la fiebre (receta particularmente apreciada en estos países en donde ya aparece la malaria) y, sobre todo, no costaban caras. Para sazonarlo se le agregaba un poco de carne de cerdo. Los bosques de roble ayudaban a engordar las piaras que vivían en libertad alrededor de la granja. Los bueyes, preciosos para el arado, se reservaban como víctimas para los sacrificios solemnes. Una vez que las entrañas se consumían en el altar había una orgía de carne entre los celebrantes. Pero tales oportunidades eran raras. Habitualmente, el tocino y el jamón son los únicos condimentos que se utilizan. No se desconoce el arte de fabricar queso corno tampoco los productos de aves de corral. El ideal del buen "padre de familia" es vender sin nunca comprar. Lo que sucede con el alimento también se produce con los instrumentos agrícolas. Durante las jornadas de invierno, los servidores, el propio amo y sus hijos, reparan los yugos, las azadas; trenzan zarzos y ceotos con hojas de sauces o mimbres que se plantan en las extremidades de las parcelas para este uso. Se va a la ciudad -fuera de la participación en asambleas políticas y en los tribunales- sólo para llevar al mercado el excedente de los productos del dominio.

Junto al amo viven algunos esclavos: se trata a veces de prisioneros capturados en alguna guerra, demasiado pobres como para pagar la suma necesaria para ser libres, puesto que en su pueblo natal, en Samnio o en Umbría, llevaban también una vida muy pobre. Perdieron su libertad y dependen en todo del amo, pero su condición material no es demasiado diferente de la de antaño. El amo trabaja como ellos, juntos labran la tierra; su mesa no es menos frugal que la suya, y durante el tiempo que duran sus servicios, se los conserva, se los cuida, se los cura. tras lo cual, sin duda, él «buen padre de familia» que es Catón pretende que se los venda como bocas inútiles. Pero, ¿cuántas veces este consejo se siguió realmente? Parece, en cambio, que la vida en común terminó por crear una suerte de intimidad entre el amo y su esclavo. Muchos sirvientes nacieron en la casa, hijos de una esclava y de uno de sus compañeros de esclavitud; algún incluso mantienen lazos más estrechos aún con la familia del amo, y no es raro que el esclavo pase la vida entera en la granja, en la cual no lo retiene solamente su condición jurídica sino que encuentra allí su verdadero medio.

"La vida en la Roma antigua". Pierre Grimal. Paidós.

jueves, 17 de octubre de 2024

LA FAMILIA EN LA ROMA ANTIGUA

Muchas anécdotas relatadas con complacencia por los historiadores insisten en el carácter sagrado de la familia: el padre tiene en sus manos toda la autoridad y durante su vida entera conserva sobre sus hijos el derecho de vida y muerte. Puede, según su voluntad, repudiar a su mujer, e incluso, después del veredicto de un tribunal familiar, hacerla matar. Absuelto por los jueces públicos, todo joven debe contar también con la sentencia de su propio padre, que a veces es más severa. El ejemplo más famoso de este tipo de crueldad paterna es la del cónsul Bruto, liberador de Roma, cuyos hijos habían conspirado contra la República establecida hacía poco tiempo. El cónsul presenció el castigo, el mismo infligido a todos los conspiradores, es decir, muerte a golpes de palos para terminar a hachazos.

Sin embargo, una severidad tan extrema es excepcional. En la práctica, la disciplina familiar no tiene otro efecto más que el de vigilar la deferencia de los jóvenes hacia sus mayores. Y las muestras de respeto no faltan. En el Senado se observa una estricta prelación de edades. El magistrado más antiguo en el rango más elevado da su opinión antes que nadie, con la cual, en general, los demás están de acuerdo. En este aspecto, Roma aparece a veces como una gerontocracia.

Dentro de la casa familiar, la mujer -a quien la ley considera durante toda su existencia como un ser menor que pasa del poder paterno al poder marital, y luego, si queda viuda, al de su hijo mayor- debe vivir una vida de abnegación, de obediencia y de trabajo. Pero la mujer libre no esta obligada a cualquier tipo de quehacer. Las tareas serviles son cumplidas por las sirvientas. El ama de casa hila y teje. Esto era una especie de convención en uso que la leyenda remontaba al rapto de las sabinas. Las mujeres sabinas raptadas por los romanos habían aceptado su suerte con la condición de ser honradas en el hogar de sus maridos y no tener otro trabajo más que el de hilar la lana' Como se ve, las costumbres paren ser muy diferentes de la condición teórica formulada por las leyes. En realidad, la mujer, la madre de familia, está rodeada de respeto y a veces se la teme. Reina como ama sobre las sirvientas, hijas y nueras. Tiene prerrogativas religiosas, dirige con toda independencia la educación de sus hijos pequeños. Su marido la escucha con gusto: ella le cuenta sus sueños, intuiciones y presagios que pesan en la conducta de estos hombres supersticiosos. En algunas épocas del año, las mujeres romanas se reúnen en la casa del Gran Pontífice, y allí, lejos de toda mirada' masculina, celebran los misterios de la Buena Diosa, ritos secretos cuya continuación es esencial para la salvaguarda de la ciudad Por todas estas razones, no conviene sacar conclusiones demasiado apresuradas sobre la sujeción jurídica. Una civilización que atribuye a la familia un papel tan eminente, no puede, en la práctica, dejar de devolver a la mujer lo que le retira en derecho. Incluso a veces pareció posible descubrir en su condición las huellas de un antiguo matriarcado que habría existido en la sociedad etrusca. El matriarcado, extraño a las costumbres de los invasores indoeuropeos (que forman el fondo de la raza latina, era practicado por los pueblos «mediterráneos» que aquéllos encontraron en el suelo italiano. Sin duda los latinos no lo adoptaron formalmente, pero las uniones que contrajeron, los contactos de todo tipo mantenidos con ciudades y con un pueblo al que estuvieron sometidos durante un tiempo, influyeron mucho en la modificación de su concepción de la vida familiar.

Los romanos consideraban que el crimen más grande que podía cometer una mujer era el adulterio, y lo castigaban con la muerte. La falta de la mujer no era de carácter moral -los hombres podían, sin vergüenza, buscar la compañía de otras mujeres de baja condición, sirvientas o prostitutas- sino de carácter religioso. El adulterio es en efecto un engaño a los dioses domésticos. Los hijos de esta unión serían extranjeros introducidos fraudulentamente en una comunidad religiosa en la que no tienen derecho a participar. Es un crimen en contra del orden social, que hace peligrar la existencia misma de la ciudad, porque la separa de sus dioses y falsifica la práctica normal de la religión. Por eso las mujeres que no están legalmente integradas en un círculo religioso, esclavas, o libertas que no están casadas, pueden disponer libremente de sí mismas. Nadie se lo reprochará. Pero las matronas, las hijas de las gentes no pueden hacerlo.

Originalmente, solamente los miembros de las familias patricias poseían el derecho de contraer una unión reconocida por la ley. Esta unión se celebraba según formas solemnes. La ceremonia consistía esencialmente en la presentación de la joven esposa a los dioses de su nueva familia. El momento decisivo se producía después de la toma de los auspicios, al darse una suerte de comunión ante el altar doméstico, en donde se ofrendaba un pastel de trigo. Una mujer (la pronuba), que había estado casada pero sólo una vez, unía las manos de los esposos. El Gran Pontífice y el Gran Sacerdote de Júpiter (el flamen Dialis) asisten a la ceremonia, acompañados de diez testigos. Este casamiento se acompaña de todo un ritual pintoresco. Los amigos del novio, las compañeras de la novia forman un cortejo y cantan, alternativamente, el canto del himeneo en donde no faltan las bromas y las interpelaciones licenciosas. La novia revestía una vestimenta particular: una tunica recta, es decir, una túnica tejida en altura por un tejedor de pie. Esta vestimenta, fabricada así según una técnica arcaica, tenía la reputación de ser de buen augurio, y, por esta razón, también la llevaban los jóvenes en el momento de la toma de la toga viril. La novia la llevaba la víspera del casamiento y la guardaba toda la noche. Por la mañana se peinaba a la joven según un rito particular. Con la punta de una espada se dividían sus cabellos de manera que se pudiesen tomar seis trenzas que se disponían alrededor de la cabeza y se mantenían con bandas de lana. Probablemente se consolidaba el conjunto mediante horquillas o peines. Pero el arreglo de la novia sólo se terminaba cuando un velo amarillo, el flammeum, cubría su cabeza. Este velo, muy amplio y largo, se parecía a la palta, el manto femenino, pero estaba hecho con una tela liviana y transparente. El flammeum era considerado como una vestimenta de buen augurio, pues lo usaban las esposas de los flámenes, mujeres que no podían ser repudiadas por sus maridos.

Por la tarde, se sacaba a la joven de los brazos de su madre y se la conducía en cortejo, precedida por antorchas, a la casa del novio. En el momento de atravesar el umbral, adornado para la ocasión con una alfombra de ramas, se la levantaba en recuerdo -según se decía- del rapto de las sabinas, pero seguramente dicho gesto tendía a evitar que un mal presagio marcara la entrada de la joven en la nueva morada: por ejemplo, que tropezase en el umbral.

"La vida en la Roma antigua". Pierre Grimal. Paidós.

miércoles, 16 de octubre de 2024

EL RITMO DEL TIEMPO EN LA EDAD MEDIA

El laico no sabe apreciar con exactitud el paso del tiempo. Conserva mal el recuerdo de un acto lejano (como la fecha de su nacimiento) y no es capaz de ver el futuro para establecer sus planes. Si va en peregrinación, o hace un largo viaje, no se halla capacitado para calcular cuando estará de vuelta, y lo que hará después. Así, los héroes de la Tabla Redonda se van frecuentemente en busca de aventuras sin fecha ni proyecto de vuelta. Cronistas y novelistas, salvo excepción, son muy poco precisos en materia de fechas y cronología; se contentan con fórmulas oscuras («en la época del rey Enrique», «hacia la época de Pentecostés», «cuando los días se alargaron»), o resaltan simplemente lo que es poco habitual en el transcurso de los días. En la práctica, los acontecimientos se sitúan en relación con las grandes fiestas u otros eventos cuya importancia quedó impresa en las memorias.

La mentalidad medieval es sobre todo sensible al ciclo regular de los días, de las fiestas y de las estaciones, a la permanencia de las esperas y de las vueltas a empezar, al mismo tiempo que a un lento e inapelable envejecimiento. Todo ello en marcha y en suspenso. De ahí los temas, literario y artístico, del Elogio del tiempo pasado (el universo envejece; ya no es lo que era; ¿dónde están las alegrías, las virtudes y las riquezas pasadas?...), y de la Rueda de la Fortuna (todo vuelve siempre a su lugar, cada cual ve cómo su destino desciende, asciende y después vuelve a descender; para qué querer modificar el orden de las cosas...).

Esta resignación algo imposible viene probablemente del hecho de que el hombre de la Edad Media - tanto el caballero como el campesino - sólo tiene del tiempo una experiencia concreta. La reflexión intelectual, los cálculos precisos son patrimonio de unos pocos clérigos. El resto, todos los demás, no conocen más que la alternancia del día y la noche, del invierno y el verano. Su tiempo es el de la naturaleza, con el ritmo de las labores agrícolas y el pago de las deudas y rentas señoriales. Los escultores representaron a menudo en la piedra (en los pórticos de nuestras grandes catedrales y alrededor de las pilas bautismales sobre todo en Inglaterra) ese calendario de la vida rústica, en que cada mes se ilustra con una actividad: febrero el descanso ante la lumbre; marzo ve la vuelta a las tareas agrícolas: se cava la viña y se cortan los sarmientos; abril es el mes más hermoso del año, cuando todo vuelve a empezar y se representa con un ramillete de flores en las manos de una joven; mayo es el mes del señor, que se va de cacería o a la guerra en su caballo más hermoso; junio se reserva para la recogida de la hierba; julio para la cosecha; agosto para la trilla; septiembre y octubre son los meses de la vendimia, pero el segundo es también el de la sementera; en noviembre, se hacen las provisiones de leña para el invierno, sacando los cerdos a bellotear, éstos se sacrificarán en diciembre, cuando se prepararán de nuevo los festines de enero.

El tiempo corto: el día

El ritmo de la jornada está regulado sobre todo por el curso del sol; el día es corto en invierno, largo en verano. El hábitat agrupado permite contar con las campanas del monasterio, que anuncian los oficios más o menos cada tres horas: maitines a medianoche, laudes hacia las 3 h, prima hacia las 6 h, tercia hacia la 9 h, sexta a mediodía, nona hacia las 15 h, vísperas hacia las 18 h y completas hacia las 21 h. Por otro lado, esas horas están lejos de ser iguales entre si: varían con la latitud, la estación del año o la aplicación del campanero. La hora de las vísperas en particular, no es nada estable. En Inglaterra, tercia, sexta y nona se tocan antes que en el continente (hasta tal punto que noon terminará designando, en inglés, el mediodía).

¿Cómo se mide el paso del tiempo? Algunos conventos poseen relojes hidráulicos, semejantes a clepsidras antiguas, que se componen principalmente de un recipiente del que el agua cae gota a gota. Una misma cantidad de líquido emplea el mismo intervalo de tiempo para vaciarse. Pero se trata de un aparato frágil y complejo, que se halla poco extendido. Con mayor frecuencia, se emplea el cuadrante solar, y, para medir los tiempos breves, un simple reloj de arena, cuyo funcionamiento (o incluso el tamaño) es análogo al que emplean aún hoy las amas de casa. De noche, el fraile que toca los oficios se orienta por la posición de los astros o por el tiempo que dura una vela. Los textos nos dicen que se consumen tres en una noche y que ésta se divide en primera, segunda y tercera vela. El campanero puede también calcular las horas, de una manera más aproximada, según las páginas que ha leído y las oraciones o salmos que ha recitado.

El empleo del tiempo de una jornada es, por supuesto, diferente según las regiones, las estaciones del año y las categorías sociales. Sin embargo, pueden observarse ciertas constantes. La gente se levanta pronto, generalmente antes de que salga el sol, ya que las actividades comienzan con el alba; antes de empezar con la labor diaria, es preciso lavarse, vestirse, rezar las oraciones u oír misa. Es raro que uno se alimente tras saltar de la cama, pues las prácticas religiosas exigen estar en ayunas. El «desayuno», primera de las tres comidas diarias, tiene lugar más tarde, hacia la hora de tercia; divide la mañana en dos partes más o menos iguales. La «comida», más copiosa, se sitúa entre sexta y nona. Le sigue un momento de descanso, dedicado a la siesta, la lectura, el paseo o el juego. Las actividades se reanudan mediada la tarde, y duran hasta la puesta del sol. En invierno, esta parte del día es relativamente corta. La «cena» se sitúa entre vísperas y completas. Más larga que el resto de las comidas, puede estar seguida de una velada; pero, salvo la noche de Navidad, no se prolonga demasiado La gente se acuesta pronto en el siglo XII. La iluminación (velas de cera o pez, lámparas de aceite) es cara y también peligrosa; la noche es más o menos inquietante: es el momento de los incendios, de las traiciones y de los peligros sobrenaturales. La legislación prohibe, continuamente, la prolongación del trabajo a partir de la caída de la noche y castiga con severidad los crímenes y delitos entre la puesta y la salida del sol.

El tiempo largo: año y calendario

Ocurre con los días lo mismo que con las horas: son tributarios de la Iglesia. El ciclo del año es el del calendario litúrgico, cuyas épocas más relevantes son el Adviento y la Cuaresma, y las fiestas principales Navidad, Pascua, Ascensión, Pentecostés y Todos los Santos. La costumbre de celebrar la Asunción de la Virgen (15 de agosto) sólo se impondrá en el siglo XIII. Fue en el concilio de Nicea, en el año 325, cuando la fecha de Navidad se fijó definitivamente para el 25 de diciembre, y en el siglo VII la fiesta de «Todos los Santos» se estableció el 1 de noviembre. La fecha de las otras tres grandes fiestas es móvil. La primera tarea de los «computistas» consistía en determinar la fiesta de Pascua, fijada a partir del siglo VI (a pesar de que el uso hizo que permaneciese fluctuante hasta finales del siglo VIII) "en el domingo que sigue a la primera luna llena posterior al 21 de marzo". En la actualidad se sigue haciendo el mismo cálculo. Pascua, hoy como en la Edad Media, se sitúa como muy pronto el 22 de marzo, y como muy tarde el 25 de abril; la Ascensión se celebra cuarenta días después de Pascua, y la de Pentecostés, cincuenta.

Si el año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento, no ocurre lo mismo con el año civil. La fecha de su comienzo varía según las regiones o países. En Inglaterra, el año comienza el 25 de diciembre; después, poco a poco, las cancillerías episcopales y reales inician la costumbre de desplazar ese comienzo al 25 de marzo, día de la Anunciación; dicho esquema prevalecerá desde finales del siglo XII hasta 1751. En Francia, los usos difieren de una entidad administrativa a otra - ciudades geográficamente muy cercanas tienen, en ese aspecto, costumbres muy diferentes: así, en Soissons, el año comienza el 25 de diciembre; en Beauvais y Reims el 25 de marzo; en París el día de Pascua; en Meaux el 22 de julio (santa María Magdalena). Sin entrar con detalle en todas esas diferencias, notemos que los días más habitualmente elegidos son Navidad (regiones del oeste y sudoeste), la Anunciación (Normandía, Poitou, parte del centro y este) y Pascua (Flandes, Artois, dominio real).

Debido a su movilidad, esta última fecha es bastante incómoda. Para la cancillería de los reyes de Francia, que inicia el año en Pascua, algunos años tienen casi dos meses de abril y otros sólo medio. Así, en 1209, el año comenzó un 29 de marzo y terminó, casi 13 meses más tarde, un 17 de abril: hubo pues 47 días de abril (30 + 17). Por el contrario, en 1213, en el que el primer día del año fue un 14 de abril y el último día un 29 de marzo, tuvo tan sólo 16 días (16 + 0).

En las actas y las crónicas, la mención del milenario, calculado en relación con la encarnación de Cristo, no es de uso frecuente. Se prefieren a veces las fórmulas «el enésimo año del reino de nuestro rey (de nuestro conde) N...», o «nuestro rey (nuestro conde) N... que reina desde hace tantos años». Por otro lado, si los nombres de los meses son los mismos que empleamos actualmente, existen diversas fórmulas para distinguir el día de la fecha. Tomemos el ejemplo del 28 de septiembre - unas veces se dirá «el 28 de septiembre», otras «el tercer día antes de que septiembre termine» (es decir 3 días antes del final del mes de septiembre), otras «el 4º de las calendas de octubre», mas generalmente «la víspera de San Miguel».

En efecto, para la mayor parte de los individuos, las fiestas litúrgicas y de los santos son los únicos puntos de referencia del año. Pero se corre con ello el riesgo de la confusión. En dos diócesis vecinas, puede festejarse al santo en dos fechas distintas. Y, por el contrario, ciertos santos universalmente venerados, pueden ser festejados en diferentes fechas en el transcurso del año. Se celebra el aniversario de su nacimiento, de su conversión, de su martirio, del descubrimiento o traslado de sus reliquias. San Martín por ejemplo, se festeja al menos tres veces: el 4 de julio (San Martín del verano), día de su ordenación, el 11 de noviembre (San Martín del invierno), día en que fue enterrado; el 13 de diciembre, día del retorno de sus reliquias de Auxerre a Tours. Otras costumbres muestran aún mas la influencia de la vida religiosa en el calendario: el día de la semana, en algunos períodos del año, se designa con el tema del Evangelio leído en la iglesia. Así, el jueves de la segunda semana de cuaresma es denominado «El rico malvado», el viernes «Los vendimiadores» y el sábado «La mujer adúltera».

Pero esos problemas de cómputo son asunto de los clérigos. Señores y caballeros, siervos y villanos, habitantes de los burgos y de las ciudades apenas si los entienden. Su atención recae sobre todo en las fechas establecidas por los tribunales de justicia y asambleas feudales, ceremonias y recepción de nuevos caballeros (Pascuas, Pentecostés); pagos de las rentas (Candelaria, Todos los Santos) e inauguración de ferias y mercados.

Pero si son sensibles al ritmo de los innumerables días de fiestas de guardar, al retorno periódico de las fiestas religiosas y de las diversiones, lo son aún más al ciclo de las estaciones del año, al tiempo marcado por la naturaleza: para todos existen los buenos y los malos días.